ツノガエルの床材といえばこれ!!赤玉土交換のタイミングと手順を紹介。

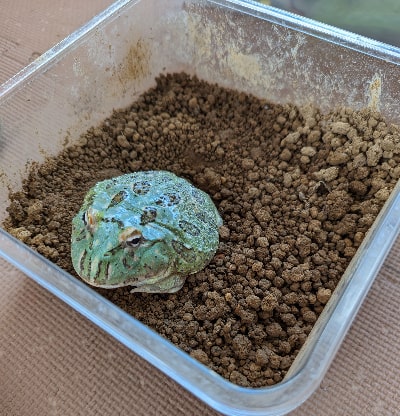

以前ツノガエルの床材として紹介した赤玉土。

とにかく赤玉土は手間がかからない。

▼ツノガエルの赤玉土飼育についてまとめた記事はこちら

【潜るツノガエル】ツノガエルの床材にはウールマットより赤玉土がおすすめ!!

それ故、

これ、いつまで使っていいの?

交換しなくていいの?

そんな疑問が必ず湧いてくるはず。

- 赤玉土交換のタイミング

- 赤玉土の交換手順交換

- メンテナンス時に便利なツール

今回は以上のことについて紹介していきたいと思う。

赤玉土の交換のタイミング

個人的には赤玉土は頻繁に交換する必要はないと感じる。

というよりあまり頻繁に変えてはダメだ。

赤玉土のバクテリアの効果を信じてやまない私は、バクテリアの住み着いた赤玉土をできるだけ長く使いたいのだ。

赤玉土交換のタイミングとは?

いくつかの目安を解説する。

土にカビが生えている

- 長期間糞に気づかず放置してしまった。

- 餌の食べ残しを回収できていない。

- ダスティングしたパウダーが土に大量に付着した。

こんな時はかなりの確率で土の所々でカビが発生する。

カビが発生している場所だけ取り除けばそれで済む場合もある。

取り除いてもカビの発生が抑えられない場合は赤玉土の交換となる。

赤玉土から異常な臭いがする

赤玉土から異臭がする。

この状態はもはやバクテリアは機能していない。

こうなるとただのバイ菌だらけの臭い土だ。

カエルにとってもかなり不衛生な状況となるので早急な赤玉土の交換が必要だ。

コバエの発生

土というと、何となくコバエの発生を想像する。

しかし、有機物を含まない赤玉土にコバエが発生することは稀だ。

赤玉土にコバエが発生。

それはすなわち餌の食べ残しや、糞などで赤玉土が不衛生な状態に陥っているサインだ。

全交換をオススメする。

カエルが掘りづらそうにしている

赤玉土は使用期間が割と長期になることは珍しくない。

すると、使い古された赤玉土の粒は原型をなくす。

ツノガエルにも、潜るのが好きなタイプと、あまり潜らないタイプがいる。

どちらかというと、よく潜るタイプのツノガエルの赤玉土は原型が無くなるのが早い。

原型をなくした赤玉土はどちらかというと泥のような質感になる。

そして赤玉土は段々と押し固められる。

押し固められた赤玉土は実に掘りづらそうだ。

後ろ脚で懸命に掘るが、更に押し固められ中々掘れない。

何となく脚が鍛えられて良いような気もするが、交換の目安としては悪くないのではないか。

3ヶ月に1度の交換

以上の目安が確認されなくても、3ヶ月に1度程度は赤玉土の交換をしている。

ただし赤玉土の状態がいい場合は、3分の2程度を新しく交換して、残りはバクテリアの住み着いた古い赤玉土を必ず混ぜるようにしている。

全交換した場合は、バクテリアが安定するまではどうしてもアンモニア臭が出てしまうのだ。

赤玉土交換手順

いよいよ赤玉土を交換していく。

交換と言ってもそれほど特別なことをするわけではない。

やることは新しい赤玉土の下準備。

準備するのは適当な大きさのボウルとザル。

100円ショップなどでセットで手に入る。

大きなサイズの方が作業はしやすい。

ザルに新しい赤玉土を入れる。

やはりフレッシュな赤玉土は形がしっかりしている。

名前に硬質と付いている赤玉土の方がより形が崩れにくいようだ。

赤玉土の入ったザルとボウルを重ねて、完全に赤玉土が水に浸かるまで水を入れる。

完全に水に使った状態のまま、赤玉土の入ったザルを回転させるように揺する。

写真のように木くずや根っこなどの小さなゴミが浮いてくるので、ザルとボウルを一緒に傾けて水と一緒に流してしまう。

この作業を繰り返せばゴミは更に取り除けるが、そこまで神経質になることもないだろう。

このまますぐにケージに赤玉土を入れるとさすがに水分が多すぎてケージの底がベチャベチャになるので、しばらくザルだけの状態にして水をある程度きっておく。

この後空になったケージを洗うのだが、洗い終わるころにはいい具合に赤玉土の水はきれている。

正直、この作業が絶対に必要かといえばそうでもない。

いわば、この作業はカエルたちに対する真心と優しさなのだ。

カエルたちは小さな木くずなどは気にもしないだろう。

赤玉土全体に、均等に水分が含まれているので、しばらくは霧吹きの必要がないこと、

乾いた赤玉土をケージに入れた時のように、ケージの壁が砂でざらつくことがないことくらいがメリットだろうか。

面倒な場合はきれいに掃除したケージにそのまま新しい赤玉土を入れて霧吹きをしっかりめにしておけば問題なく使用可能だ。

前述したように、赤玉土を全交換した場合は、しばらくはアンモニア臭が出る。

しばらくすれば落ち着いて土の臭いに変わってくるので、アンモニア臭が出たからといって、赤玉土を洗ったり、再び交換してしまわない方がいい。

▼ミヤコヒキガエルの床材にも赤玉土

レイアウトも映える!!かわいいミヤコヒキガエル飼育の床材は赤玉土で決まり!!

メンテナンス時に便利なツール

今回の床材交換や、メンテナンス時に非常に役に立つのがマルチケース

これが非常に便利で使い勝手がいい。

例えば今回の赤玉土交換。

床材なので、カエルを他の場所に移動しておく必要がある。

マルチケースは蓋もしっかり締まってプラスチック製なので持ち運びも簡単。

とにかくサッと出せてサッと使える。

床材交換の間、ツノガエルにはこのマルチケースの中で温浴をして待ってもらっている。

その他には、床材の誤飲防止のために、レオパやカエルたちをマルチケースに移動させて給餌させることもある。

個人的には、マルチケースLであれば、レオパの飼育も全然いけそうな気がする。

とにかく、リーズナブルで使い勝手がいいので、我が家では必須アイテムである。

小型の爬虫類や両生類を飼育しているのであれば、1つか2つ持っていても損はないだろう。

寿工芸 マルチケースL

まとめ

以上、ツノガエルの床材に使用している赤玉土の交換についてまとめてみた。

ツノガエルの床材に赤玉土を使うようになって1年以上経ったが交換したのはまだ数回だ。

以前のままウールマットで飼育していたらと思うとゾッとする。

カエルたちもすこぶる元気だ。

まだ赤玉土を使ったことがなければ是非使ってみて欲しい。

必ず明るい未来が待っているはずだ。

また機会があれば赤玉土の魅力について紹介したいと思う。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません