ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)とツノガエルの冬対策!設置位置を工夫すれば暖突Sサイズとパネルヒーターで温室内の保温は可能。

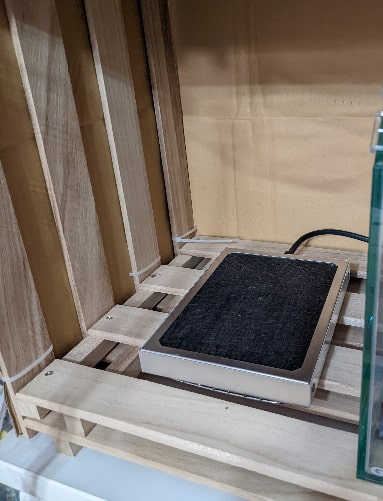

何とか温室化に成功した自作すのこ棚。

12月に入ってもパネルヒーターのみで25℃〜30℃を保てていました。

南関東でマンション住まいということもあり、冷え込みもそんなにきつくありません。

ここまでは、自作した温室には大満足😤

このまま冬を越せるのでは😏

そんな期待もありましたが、そう甘くはありません💦

外気温が5℃を下回るような冷え込みにはさすがにレオパとツノガエル達のケージ内が25℃を下回るように。。。。

冬眠させるわけにはいかない😥

なんとか最低25℃はキープしてもらいたいので早急に対策が必要です。

爬虫類・両生類の冬の温度対策の強い味方、暖突の出番です。

すぐに準備できるのは去年の冬に活躍した暖突のSサイズ。

この暖冬Sサイズの設置位置を工夫することで、なんとかケージ内を25℃以上に保つことに成功しました。

暖突の設置位置にお悩みの方は必読です。

▼レオパのケージ選びに迷ったら

暖突の設置位置は天井が定説

そもそもこの暖突、皆さんどこに設置してますか?

多くの飼育者は、あれこれ細工したりして、ケージの天井部分に設置しているかと思います。

そりゃそうです。

暖突が入ってる箱にも天井に設置したイラストが書かれていますから!!

さらに、強力に下方へ広がるワイド暖房!!なんて書かれていたら天井に設置しますよね。

そう、暖突の設置方法はこれが正解なんです⭕、ケージを直接暖めたい場合は。

今回は天井に設置しません!!

昨年の冬のようにレオパのケージ1つのみを保温するのであれば、天井に設置した暖突とパネルヒーターでレオパは問題なく冬を越せました。

▼レオパのケージ1つのみの冬の温度対策についてまとめた記事はこちら。

→【レオパの冬支度】暖突と断熱材(プラ段)で冬場の室温低下対策!!

今年は少し勝手が違います。

温室内のレオパと、ツノガエルのケージの保温が必要です。

それならそれぞれのケージの天井に暖突を設置すればいいじゃん!!

そんな声も聞こえてきそうですが、結構高級品なんですよ、暖突って。

配線もゴチャつきますし。。。。

しかも暖突は結構ケージ内を乾燥させるので、赤玉土で飼育するツノガエルのケージの湿度管理が大変です。

▼ツノガエルの床材についてまとめた記事はこちら

→【潜るツノガエル】ツノガエルの床材にはウールマットより赤玉土がおすすめ!!

すべてのケージを暖めるにはどうしたらいいのでしょうか?

暖突で温室内を保温

せっかく準備した温室。

温室内の空気を程よく暖めれば、冷たい空気がケージ内に伝わらないようなります。

レオパとツノガエルのケージはそれほど広くありません。

ケージの外側の空気、つまり温室内全体の空気が冷えすぎなければ、ケージ内の温度も下がりすぎることはありません。

ケージ内の温度が下がりすぎなければ、ケージ下の半分程度に敷かれたパネルヒーターで勝手に温度勾配がつきます。

この状況を作るには温室内の空気を暖突Sサイズで効率よく保温することが必要となります。

それには暖突の特性と空気の流れを考える必要があります。

暖かい空気は下から上へ

暖突は天井に設置すれば下に向けて輻射熱を放出します。

ただしこれは空気の流れには逆らっています。

暖かい空気は下から上に向かいます。

当然、暖突も天井に設置しても、天井が高すぎると輻射熱がケージの低い位置まで届かず、その効果が発揮されません。

暖かい空気は下から上へ、これを利用します。

暖突を温室の最下段に、上向きに設置します。

そう、暖突の箱のイラストとは逆のことをやります。

暖突で暖まった空気は上段の方へ向かい、冷たい空気は下へ降りてきて暖突に暖められて上へ。

こんな感じで温室内が暖められるのではないのかと想像できます。

温室内に手を差し入れると明らかに空気の暖かさを感じられます。

ちなみにサーモスタッドは必須です。

サーモスタッドのセンサーは、下段のレオパケージの外側の上の方へとりつけてありますが、温室内の真ん中位の高さであればどこでもよさそうです。

温度設定はケージ内の温度を見ながら、最適な温度設定を見つけます。

ちなみに我が家では25℃に設定しています。

まとめ

- 暖突の設置位置は天井が定説

- 暖突で温室内を保温する

- 暖かい空気は下から上へ

以上、暖突Sサイズを使用した温室内の保温についてまとめました。

冒頭にも述べたように、あくまでも私の住む地域での気象条件下ではありますが、真冬の寒さでも暖突Sサイズとパネルヒーター(2枚)で、レオパとツノガエルのケージ内を25℃以上に保温できています。

2シーズン目の冬を迎えるレオパも、始めての冬を迎える2匹のクランウェルツノガエルも、食欲を落とすことなく、元気に過ごせています。

暖突のサイズを調節すれば、もう少し気温の低い地域でも同じ方法での保温は可能ではないでしょうか。

暖突にそれなりの面積をとられてしまうデメリットはありますが、温室などで飼育管理する場合、暖突を上に向けて設置する方法はありだと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません